Варяги или Русь?

С начала 2000-х и затем более десятилетия прилавки книжных магазинов России были забиты всевозможными художественными произведениями на тему могучих варягов и великих русов периода возникновения государства Руси. Что там только писатели не сочиняли. Например, многочисленные пропажи наших современников во временных дырах, чтобы свалиться на головы древних славян (в этом особенно отличился писатель и историк Александр Мазин, который даже внес целиком сюжет с картинки старого сайта игры Войны Русов в одну из своих книг – нам было приятно).

Во многих этих произведениях постоянно обыгрываются противоречия между могучими и великими, или наоборот указывается их сродство. Как же было на самом деле, сейчас разберемся.

Кто такой варяг? В летописи Нестора – это племя, проживающее в прибалтийском регионе. В летописях Византии – это наемники, приплывшие уже из Руси. По хроникам немецким: мужчины похожие на шведов, удачно выдавали себя за русов, отрицая что являются норманнами, а едут домой из Византии через германские земли, огибая враждебные племена славян. Знаменитый араб Ибн Фадлан вообще путает норманов, русов и варягов, однако, именно его подробное описание погребения знатного «мужа из русов», в итоге и проливает свет истины на наш вопрос. Если интересно, то прочтите полный текст о погребении тут (https://history.wikireading.ru/87449).

Г.И. Семирадский «Похороны русса в Булгаре» (1883)

Итак, в сухом остатке мы имеем такие совпадения: Нестор и византийцы свидетельствуют о том, что варяги охотно толпой нанимаются за большие деньги на военную службу, и делают свое дело лучше многих во всем регионе. Варяжская гвардия императоров служила на защите ромейской столицы столетия вплоть до полного уничтожении самой Византии. Последний король-викинг Норвегии Харальд Суровый какое-то время возглавлял эту самую гвардию, а в бою против крестоносцев и венецианцев в рядах гвардии бились знатные русские воины из Новгорода. Немцы и Нестор указывают на то, что родные земли этих людей находятся на берегу балтийского моря, и туда можно добираться через немецкого государство в обход славянских земель западнее их границ. Получаем широкое, приблизительное место проживания этого мифического племени варяго-русо-норманов: либо на скандинавском побережье Балтийского моря, либо где-то между реками Неман и Висла.

Выделено балтийское побережье междуречье Вислы и Западной Двины (современная карта)

Слово «варяг» в русском языке это трансформированное «варанг» - древнегерманское слово, переводимое как «мечник», нанимаемый на службу меч, в данном случае. Нанимали воинов, в основном, для защиты и стоила дружина профессиональных воинов дорого. Даже император Византии мог себе позволить гвардию варягов примерно в 5 сотен и редко больше (конечно, в литературе можно встретить цифры 5-6 тысяч и даже больше, но это явное десятикратное преувеличение). Так что, в куда более бедном балтийском регионе о таких наемных сотнях речи идти не может. С тех пор как страна франков превратилась в сильное феодальное государство, со своими регулярными войсками, «варанги» свойские для периода племенного строя исчезают. В скандинавских пределах ярлов и конунгов как всегда переизбыток воинственных и крепких мужчин, так что там «институт наемничества» не имеет никаких социальных и экономических предпосылок. Кто же сохранял и распространял на восток название этих средневековых «солдат удачи», кто являлся их постоянным клиентом?

Надо искать где-то недалеко от древних центров германской культуры, сохранившиеся и разбогатевшие к VIII-IX веку. Несмотря на то что скандинавы и сами являются ветвью древнегерманских народов, Скандинавию источником популярности этого слова считать мы не можем по причине того, что там оно и не употреблялось, упоминаний найти не удалось. А вот на северо-восток от франкского государства существовали следы этого: «варнаги», «варагны», «вэринги» и тд. Отчего же именно север и восток этого региона, а не запад или юг сохранил это древнее слово до IX века? Самыми частыми клиентами наемников, были именно купцы ходящие по рекам и морским путем. Потому что как бы ни шли дела у варящихся в своем соке держав этого региона, а торговцам всегда было чем заплатить охранникам, и у них не было предубежденности относительно происхождения наемников. К тому же, становилось все больше причин быть особо щедрыми с развитием неприятной привычки у скандинавских конунгов грабить всё, что в море движется. Таким образом варанги, как наемная охрана купцов, именно в балтийском регионе у франков и их ближайших соседей стало обычным делом. Но не всякий даже очень смелый мужчина, был пригоден для морских походов, при этом сохраняя свою боеспособность. Поэтому крайне быстро стало понятно, что лучшая охрана от морского разбойника — другой морской разбойник. Это обусловлено как логикой (противопоставить опасности равное ей во всем противодействие), так и поведением самих викингов, которые на протяжении всей своей эпохи с превеликим удовольствием нанимались или переходили на службу к богатому сюзерену для защиты его земель от набегов своих же сородичей. Еще один несомненный, и даже решающий, экономический плюс для найма банды морских разбойников для купца в том, что они приходили сразу же со своим кораблем, а это избавляло торговца от бешеных трат на снаряжение отдельной ладьи для охраны, либо размещать их на своих ладьях отнимая у себя ценную грузоподъемность, а значит и немалую часть прибыли за товары, что он не сможет взять на борт. Таким образом, варанги купцов бороздивших Балтийское море с 6 века, в своем большинстве были теми же людьми, что в свободное от основной работы времени, предавались любимому хобби, грабя побережье. Росли города, росла торговля, увеличивалось число пиратов и варягов соответственно. Таким образом, море постоянно выплескивающее этих людей на поселения восточных славян, к IX-X веку уже традиционно называли Варяжским, считаясь с господством варягов на его волнах.

Русские и скандинавские наемники X-XI века в Византии в представлении Ангуса МакБрайда

В русских летописях варяги превратились в синоним скандинавам, так как северные славяне видели, что грабительскими рейдами, торговлей и наемничеством на их земле занимаются одни и те же люди. Поэтому варяг стало именем нарицательным для всех скандинавов или похожих на них. Возможно, какое-то время оно было общеупотребительное на севере относительно любых иноземцев, неопознанного происхождения, точно так же как позже употреблялось слово «немец».

Варягами могли становится команды с южного берега Балтийского моря, с северного, с островов, из Дании и даже восточнее нее, из Фризии. То что были варяги-норвежцы тоже доподлинно известно. И все же самые лучшие и умнейшие из них, должны были создавать базы поближе к «рыбному месту», то есть прямо на европейском, южном, берегу вблизи устий рек — торговых артерий. На худой конец, если уж наступит черный день, всегда можно с такой базы с проходящих мимо кораблей вымогать небольшую денежку за беспрепятственное следование дальше. Очень удобно.

Давно действующая, успешная наемная банда воинов к середине IX века могла иметь максимально размытый этнический состав. Мы знаем, как собирались банды викингов для набегов: по нескольку, по трое, по двое и даже поодиночке нордические воины преодолевали большие расстояния, заслышав зов какого-нибудь популярного конунга или ярла, готовящего свои драккары в поход. Нет сомнений, что и варяги собирались также. Главным критерием для зачисления в дружину была профпригодность и отсутствие порочащих связей с предполагаемым противником, но никак не принадлежность к определенной народности. Нередко объединялись даже ранее враждовавшие между собой, если светило урвать крупный куш. Соответственно, если банда собиралась на берегу, где в окрестностях жили бы одни норманны, это одно, а если по близости бы проживали рыбаки-славяне, хорошо умеющие метнуть копье и не имеющие проблем с языковым барьером, то никто бы не стал отвергать их помощь в планируемом походе.

Очевидно, костяк отряда «варягов», до того, как он пополнялся пришлыми добровольцами, складывался из родственников, друзей и слуг (рабов) какого-то вождя, или знатного человека. И на этом этапе еще можно было дружину называть балтийской, славянской или скандинавской, или даже по имени племени вождя. Но когда вся масса воинства стекалась со всех окрестностей к центру сбора – возникала надэтническая общность воинов, для которой появлялось название в соответствии с её целью сбора: «войско викингов», «дружина варягов», «большая армия», «завоеватели Чего-то». То есть варяг это профессия, род занятий. Исходя из этого бессмысленны попытки найти «племя варягов», как и поиски места постоянного проживания варягов. И всё же, можно искать центры сбора их дружин, постоянные или для конкретных крупных походов, и кто был собирателем того воинства. Сейчас нас интересует только те, которые в итоге и совершили долгую, успешную череду завоеваний по Днепру-реке. Собирать такие дружины, (а тем более для такого серьезнейшего похода), дело не только хлопотное, но долгое и дорогое.

Пока воинство соберется и будет готово к походу, надо не только обеспечить само путешествие провиантом и всем необходимым, но и содержать тех, кто уже прибыл в ожидании начала предприятия. Позволить себе такое в отношении большого войска наемников могли только вожди самых богатых племен, представить в то время некую концессию купцов, кто бы договорился крупным коллективом вложиться в подобное мероприятие не представляется возможным. Тогда не существовало и намека подобных союзов, какие будут только в далеком будущем (Ганза, Новгород). А вот походы большого, сборного войска викингов под руководством авторитетного вождя совершенно реально. Фокус здесь в том, что за обещаниями купца стояла только его возможность платить. И учитывая длительное время сбора крупного войска, купец разорялся на жаловании пришедших первыми еще до того как выступил бы в поход. А у какого-то вождя, во-первых, была своя дружина, во-вторых, вождь племени или конунг морских разбойников был нередко жрецом какого-то божества, и если он клялся, что оплата будет, но потом, то ему же божество не позволит соврать, в-третьих, личный авторитет и слава вождя было ключевым вопросом для множества молодых воинов, которым требовалось зарекомендовать себя и они искали для этого самого надежного предводителя и самое крупное предприятие, и если такое дело имеется, то они могли даже отказаться от постоянного жалованья где-то в другом месте ради похода сулившего им обретения известности и уважения. Давайте же искать такой наиболее вероятный центр в нашем регионе.

В период с VIII по IX век на южном балтийском побережье самыми богатыми считались племена некоторых балтов и славянские племена бодричей и руян, остальные жили не очень богато в тех местах. Бодричи, как мы знаем были основой славянского союза племен, называемого «ободриты». Нет никаких упоминаний о том, чтобы они были инициаторами каких-то крупных заморских завоеваний или массовым источником наемных флотов в чужих землях. А учитывая их тесный контакт с датчанами и франками записать это было кому. Но на наемничество в крупных размерах у ободритов решительно не хватило бы военных ресурсов, ведь они почти два века сражались с немцами насмерть, средоточие приложения военных усилий было внутри, а не за границей. Став ободриты источником такого крупного военного похода на Ладогу, как поход Рюрика, они обескровили бы свою страну и были бы порабощены соседями немедленно. Если не целиком, то таким здоровенным куском, который опять же мимо отражения в документах того времени не прошел бы. А поход Рюрика, при этом, для хроник датчан и франков был совершенной невидимкой.

Руяне, обладали великой славой воинов, и по словам Адама Бременского, иногда облагали данью даже норманнов и датчан. Кроме того, они имели удобные морские базы, так что вполне могли быть главным источником тех самых, нужных нам варяг. Но опять же, приготовление и отбытие в столь крупный поход, не могли не заметить те же самые датчане и франки. Скорее всего у датчан началась бы такая паника, получи они данные о размере готовящегося неизвестно куда нашествия, что об этом весь регион бы узнал в тот же час. А франки бы к руянам отправили посольство с золотом, лишь бы это всё на датчан было направлено поскорее, и непременно бы в своих бумагах об этом тщательно записали, как они любили, с цифрами и датами.

Еще противоречие есть другое – руяне внешне не были похожи на русов-норманнов, датчане описывали их как коренастых, темноволосых и с тоном кожи темнее, чем у них (у датчан). Кстати, у норманнов считалось темные волосы присущей рабу чертой внешности. Из немецкой хроники же следует, что король франков Людовик I, когда пара русов транзитом следовали через его страну, признал в их внешности свеонов (шведов). Они, совместно с посольством византийского императора Теофила (Феофила), оказались при дворе короля и были задержаны по подозрению в шпионаже. Император письменно уверял короля, что он ошибается и это послы народа росов (русов), которым всего лишь нужно добраться домой, а прежним путем они сделать это не могут так как он перекрыт враждебными им племенами. Так как руяне проживали далеко западнее польско-франкских границ, не путешествовали бы ни через Польшу или степи Причерноморья из Царьграда до своего дома, если бы поляки в то время не были враждебны к русам. Они бы следовали кратчайшим путем до реки Одер, воды которой протекали тогда через земли ободритов (руяне входили в союз) и вынесли бы путешественников прямо к их родному острову в Балтике. Соответственно, не могли эти послы оправдываться перед немцами, называя свой поход «вынужденным». Это звучало бы как бред и было бы крайне подозрительно. Наконец, даже если бы это все-таки, весьма фантастическим образом, оказались руяне, франкский государь вообще бы не раздумывал и не размышлял, что именно сделать с ними, учитывая какие беспощадные сражения с этими славянами в то время происходили. Получается, хотя и руяне, и другие ободриты могли быть в составах варяжских дружин, без сомнения, но теми, кого называли «русами» - они быть не могли.

Эта встреча произошла в 839 году, как свидетельствуют «Анналы», и до «призвания варягов нами владети» еще десятилетия. По официальной на сегодня версии Истории князю Рюрику в этот момент 9 лет (с чем сложно согласиться, но сейчас не об этом). Даже, если представить, что русы, нанятые варягами, были отправлены послами в Царьград, они бы не были послами «народа росов», а были бы, например, «послами словен, сами из народа Рос». Теофил же напрямую объявил их послами именно русов.

Рюрика Нестор в «Повести временных лет» называет не только варягом, но и русом. Но зачем Нестору и другим авторам древних летописей понадобилось вообще это двойное указание: варяг — рус? Причина может быть только одна, до этого известны им были и другие варяги, не русы. А значит, что как раз «рус» это указание на некое происхождение, племенная принадлежность. Увы, ни один общепризнанный источник не повествует подробно о русах того времени и не рассказывает где они жили. «Повесть» сообщает, что Рюрик со всей русью приехал, включая домочадцев, то есть это было переселение руси откуда-то, где она поколениями проживала.

Теперь, у нас есть две подсказки: центр сбора варягов для отправки в ладожский поход точно не находился в землях ободритов, так как они не русы, и обитали русы восточнее страны франков. При этом Рюрик-рус собирал варягов, больше чем вероятно, в пределах родных для русов земель. Круг поиска сужается.

И вот тут к нам врывается Ибн Фадлан со своим обрядом похорон знатного руса. Ищем какое племя на балтийском побережье так хоронило своих знатных людей и обнаруживаем, что в точности так делали только барты (так они себя называли), только они. Об этом обряде трупосожжения, свидетельствует в своих текстах англо-саксонский король Альфред. А соседи называли данное племя пруссами. На древнеславянском «кобыла» звучит как «пруса», «прус», и на сколько известно, это слово было позаимствовано из готского языка. Внешность гота была вполне такой, чтоб можно было франку принять его за норманна, в принципе, готы и были когда-то норманнами, до своего переселения четырьмя столетиями ранее. По другой версии (менее доказуемой, ввиду ограниченности источников — единственному) именовали бартов славяне по названию реки Неман, вернее ее части ближе к устью, которая в давние времена их обоснования там носила название Русса, и соответственно, живя по ее берегам были соседями прозваны поруссами (в Германии и сейчас земля носят имя Боруссия). Также как поморяне, полабы так были и поруссы названы. Отмечается, что диалект бартов-пруссов очень сильно отличался от диалекта проживающих рядом других славянских и балтийских племен. «Соседи их языка не понимали» свидетельствуется в хрониках. И эти соседи, в свою очередь, мертвых либо жгли на отдельных погребальных кострах, засыпая курганом принесенный с костра прах, либо проводили обряд погребения совсем иначе.

Сами пруссы почитали коня, как культовое животное, и их избы были увенчаны лошадиными головами (слышали про «конёк крыши»? - это оттуда повелось), на многих орнаментах пруссов присутствовало или изображение лошади, или ее головы, или всадника на коне. И самое для нас интересное, что их ладьи были с вырезанными головами коней (а не драконов, как у викингов). Как мы знаем у русских князей также ладьи были «конями речными». Именно в этих ладьях барты - пруссы и жгли своих умерших вождей, погибших дружинников и родовую знать. Если не было под рукой корабля, то складывали костер в форме ладьи, и резали домашних животных. В славянской и балтийской мифологии присутствует бог грома и молнии, покровитель воинов – Перун (Perkunas – лат.). У бартов он изображался скачущим верхом на лошади, разящий копьем-молнией. (Кстати, осталось добавить только поверженного змея, чтобы получился законченный образ Георгия Победоносца). Но это не был герб, это была сакральная картинка, изображение божества. Точно такие изображения можно встретить и у ободритов. У некоторых славянских и балтских племен мотив этого изображение перекочевало, позже, в гербы-печати князей. В отличие от восточных славян, у бартов, по всей видимости, Перун был верховным богом пантеона, а не одним из равных ему богов.

Если вспомнить договор князя Олега и императора Византии, там перечисляются 11 вождей дружин олеговых, из них только два имени похожи на славянские, остальные исследователям видятся скандинавскими или древнегерманскими. Но они все клялись не Одином или Тором, они клялись Перуном и Велесом. Кто-то предполагает, что они переняли культ уже на территории будущей Руси, якобы по логике язычников, что надо молиться местным богам, которые ближе, чем Один оставшийся как бы далеко дома. Не сходится, потому что самый близкий бог в Константинополе, где состоялась клятва — Иисус Христос. На восток оттуда Яхве или Аллах, за морем еще степные духи обитали, то есть до Перуна так же далеко было как и до Одина. Да, и обращаясь к логике язычников — если они покорили множество городов и племен с кличем «Один!» и победили всех, кто был под покровительством Перуна и других местных богов, значит они все очень-очень слабые боги, зачем на них менять Одина и Тора? Решительно незачем. А вот если вы уже десяток лет прожили в Пруссии, может там семьями обзавелись, если ходили в бой вместе с дружиной из русов (пруссов), которых в бою защищал Перун, и именно с Перуном покоряли новые земли для Пруссии и еще за двадцать лет завоевали огромную территорию будущей Руси, несчетные племена принудив платить дань, покорили с его именем легендарный Константинополь, то тут как раз та самая религиозная психология язычника подсказывает недвусмысленно — Перун, без тени сомнения, могущественнее всех. И он за 30 лет уже был никакой не чужой, а самый родной. И только по этой причине господа Ингельд и Веремунд клялись Перуном в стенах Царьграда и позже в Хазарском походе, где большую часть из них ждала гибельная участь.

Изображения святого Георгия Победоносца XVI в., Перуна VIII в. и Одина VII в.. Выглядят подобными друг другу.

Однако, будь вожди олеговых дружин даже все пришлыми скандинавами, не могли они оказать влияние на прусские обычаи захоронения, проживи они там сами хоть сто лет. Обычай был привнесен как и другие элементы тактики и культуры воинской из скандинавии гораздо ранее и напрямую. Археологические находки на берегах современной Латвии и Эстонии прямо указывают на то, что за сотни лет до знаменитых походов на Англию Рагнара Лодброка и его коллег с целью переселиться на более плодородные земли, тоже самое происходило на балтийских берегах, хоть и с меньшим масштабом. Найденные воинские захоронения, останки построек, инструментов, все указывает на умеренную экспансию предтечей викингов VI-VII века. Их попытки получали, похоже, жестокий отпор от местного населения. Но в древней «Пруссии», видимо, произошло некое единичное, но крайне удачное совпадение с прежним готским влиянием, либо даже остатками готских родов частично ассимилированных балтами или славянами, и свободными от влиятельных хозяев угодья плодородной земли. Колонизаторы-скандинавы постепенно сливались с этими родами, а соседская ксенофобия по отношению и к тем, и к другим добавляла этому слиянию скорости и смысла.

Что же рассказывают нам соседи пруссов об их нраве и достатке в VIII-IX веках? Польские, немецкие, литовские источники рассказывают, что племя было богатое, с высокой плотностью населения и имело множество городов и небольших крепостей (кремлей). К тому же беспокойное, очень хорошо умело воевать, и хорошо, что, в основном, каждый год дрались между собой. Иначе, когда пруссы вдруг решали собраться вместе, оседлать свои ладьи и отправиться в поход, они часто одерживали победы, которые одним грабежом не заканчивались. Захват земель соседей и их колонизация пруссами практиковалась довольно часто. Только завидев на реке далекие паруса их ладей местные готовились или откупаться, или дорого продавать свою жизнь… или драпали в леса, если успевали. Завоевания пруссов начались с небольшого клочка Понеманья (земли по реке Неман, или той самой Руссы), и успешно пошло на запад дойдя до Вислы, и на юге все время давили на границы полянского союза славян (поляков). Наши бравые барты, вообще, любили систему внезапного налогообложения чужих земель повдоль широких рек. Так же, как и восточные походы, распространившие власть русов вдоль Днепра, так же как походы викингов вглубь Франции по Сенне. Народы Европы такого рода привычки завоеваний не имели, в том числе и славяне, до прихода викингов или варягов-русов. Все завоевания европейских держав и племен были подобны - войска шли по суше с преодолением рек переправами, мостами или вброд.

Теперь представьте средневековый образ мысли обывателя. Не знакомый с проблемой, он является свидетелем очередного набега, вокруг люди тычут пальцем в реку и с воплем «Прусы! Прусы!» убегают. Глядит он на реку, и лицезреет ранее невиданную картину: не долбленки и не плоты, а большущие лодки, с множеством весел, у которых сверху полосатые квадратные простыни цветные. Этих простынь сотни две, заполнив всю реку. Цветные, большие, много! Как там этот крикун это назвал? «Парусы»?

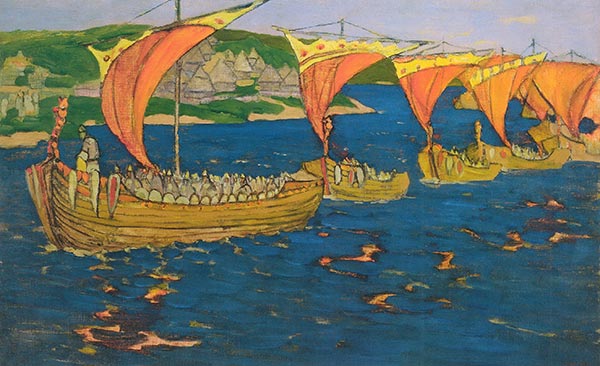

Рерих Н.К. «Заморские гости», 1902 г.

Кажется, что мы теперь знаем, один из вариантов происхождения слова «паруса». Светила науки уже более сотни лет ищут источники происхождения слова «парус» и можете убедится – еще пока не нашли. У них есть предположение, что оно произошло от неверной транскрипции одним из поэтов, переводившего какой-то греческо-египетский текст, а невольная ошибка прижилась среди русских крестьян, которые только и делали, что читали такие поэмы. Но тем ученые специалисты, порой и отличаются от любителей, чтобы не идти простым путем и пытаться придумать, что-то мудренее и менее естественное. Отважные люди, идущие с неизведанным врукопашную, не вооружаясь даже оккамовскими лезвиями.

Трудно ли средневековому земледельцу или горожанину за 200 лет поменять в обиходе своей речи «прус» на «рус»? Русский язык до сих пор поглощает и переваривает в себе слова десятков других языков всего за век. Смысловая составляющая в нем очень подвижна, особенно в отношении чего-то малопонятного, нетрадиционного. Знаете, что «обабок» - это гриб подберезовик, а «обезьяний мех» - это мех нутрии, без жестких волос? Более близкий пример к нашим пруссам-русам: полтора миллиарда людей не подозревают, что они китайцы и живут в стране Китай. Вообще-то, они давно наивно считают себя гражданами Чжунгхуа. И вот с чего их стали назвать китайцами: сначала был распространен слух, что там правил монгольский хан Катай, позже, разобрались, что это выдумка и хана такого не было. Как же так? Это был монгольский правитель, который принимал купцов и носил другое имя, но происходил из племени катаев, по-местному – киданей. Отсюда и появился хан катаев, превратившийся в рассказе купцов в Катай-хана. И хотя через какое-то время эти недоразумения выяснились, все равно страну продолжили называть Китай, а ее жителей китайцами. Полтора миллиарда не спорят, так как вряд ли даже знают об этом. Насколько же в таком случае невероятно пруссам, переселившимся в другую часть Европы прослыть русами? И все же, с научной точки зрения трудно доказать такое преобразование, поэтому, наиболее вероятно, что такого преобразования не было.

Отчего же тогда варяги прибывшие в Ладогу все же именно русы, а не пруссы? Первый вариант прост: мы ошибаемся во всем. Второй вариант, что все-таки пруссы были «по- Руссами», и оказавшись в других краях «по-» отвалилась, так как был потерян смысл — ведь они переселились и старое их местожительство, река Русса, для новых соседей имело нулевое значение, разве что как-то надо было этих людей называть. Возможно, переселившись русы в память о своей Родине назвали свое поселение на Ладоге Русса, соответсвенно закрепили за собой прозвище именно такое. Еще вероятно, что прибыв на Ладожское озеро, эти завоеватели были инкогнито для местного населения, но были знакомы, например финским и балтийским племенам (еще бы, сколько они с ними повоевали и поторговали за время начиная с 5-го века!) и произошло «двойное» заимствование, когда до местных славян от их финнских товарищей дошло уже исковерканное название «руотси», как сейчас финны и продолжают называть русских, что было крайне трудно произносимым для славянского языка, и подверглось еще одной коррекции превратившись русы, или росы. Учитывая что фонетика диалектов самих славян тоже были значительно различна, то на юге они могли быть росами, на севере руцами, а на востоке русями.

Отсюда отправимся к известной нам, достоверной, истории первых русских князей. Каков метод и стратегию распространения своей власти они избрали? Если помните, любой военный поход от Олега до Владимира Красно Солнышко описывается одинаково: собрал князь дружину, посадил в тысячи ладей и отправил по реке вниз по течению до великого града Такого-то, где в славной битве молодцы добыли победу и добычу, а потом князь в этом городе сам сел, или, опционально: посадил сына, друга, боярина, оставил старого градоначальника, только заставил в ножки кланяться и обязал данью на десять лет вперед. То есть полное совпадение с тактикой, что была использована в «Пруссии».

Сами эти варяги никогда себя не называли ни пруссами, ни русами. Нет нигде свидетельства, чтоб они сами так представлялись. Кроме слов князя Олега в несторовской летописи о Киеве как столице остальных «городов русских». Но во время создания «Повести» в XII вряд ли летописцу пришло бы в голову, что если уж и украшать историю речью героя, то надо учитывать порядки и привычки почти трехсотлетней давности. До конца IX века Русью и русами называли исключительно соседствующие с ними. Окончательно название «прилипло» к территории Руси, огромного государства, в связи с началом единоначалия (всем управляли люди князя или он лично), глобальной политической деятельности Владимира Святославича, и насаждаемой, нередко, жестокими методами, единой для всех религии и церковью. А самое главное, важными союзническими договорами с Византией, где уже остро политически понадобилось принимать общее наименование для покоренной князем территории (чтобы определить границы и права князя-государя в них). К этому времени уже и местные жители давно называли тех, кто владеет страной «русами» (хотя эти бояре и посадники уже были рожденными здесь или даже просто местными сделавшими карьеру), а служащих им - «русскими людьми». «Люди», «челядь» - по-славянски тогда означало «подневольные», «в услужении». Это не было оскорблением или уничижением; например, вторым по влиятельности придворным человеком на Руси был тиун, вообще-то, являющийся личным рабом князя. Чтобы понимать это, надо мыслью перенестись в средневековую систему бытия, где не было понятия гражданства, свободы слова или прав человека. Никто против этого не возражал, никого это не беспокоило, так же как не беспокоило отсутствие колес у телег, до их изобретения. Если князь управляет, через своих подручных жителями поселений, которые не являются ему родственниками, или не находятся на традиционной территории родного племенем, то в сознании тогдашних славян это не может быть чем-то иным, как обращение всех этих жителей в невольники — у них просто не было понятийного аппарата, чтобы видеть это как-то иначе. А учитывая как часто одно славянское племя ходило войной на другое и подчиняло своей власти целые города, то ничего удивительного или нового русы для славян не делали. Через какое-то время все проживающие в княжествах подвластные Рюриковичам становятся русскими, исключая тех, кто только вливается в общество с окраинных земель (завоеваны или сами пришли). Кстати, известное выражение «Ой, вы гои еси люди русскыя», в то время звучало не как прелюдия к воззванию к чему-либо, а весьма угрожающее требование публично выбрать «на чьей вы стороне: за государство или против».

Теперь очередь читателя вопросить: но я всегда считал, что «русь» - это свита князя, команда его боевого корабля, пришедшая с ним на покорившуюся землю, откуда и пошло название всей прекрасной и могучей Руси-матушки нашей родимой. Но ведь, почти так и есть, тут как раз противоречий мало. Это всего лишь более узкий взгляд, ограничивший русь только до боевого контингента, намеренно «забывая» о строках летописи, что русь совершила переселение, а не прибыла исключительно дружиной. А так как вся «русь» умещалась на ладьях, а все ладьи вел в поход князь, то и получилось ввиду различных споров западнков, славянофилов, фанатиков и глупцов, что какое-то время удобнее давать людям ограниченное знание обходя углы, несмотря на логические противоречия с переселением, а так же с тем, что Олег и другие отряды, которые не были на кораблях Рюрика, тоже почему-то русью оказались. Вся русь не состояла из одной только дружины князя, но большинство простых воинов в войске Рюрика были русами.

Кратко подытожить статью можно следующими моментами:

- Варяги – это надэтническое название профессии воинов-наемников действующих в балтийском регионе, не являются племенем

- По нескольким пересекающимся историческим данным установлено наиболее вероятное место, где была главная база сбора варягов Рюрика для похода на Ладогу: это земли пруссов (знатный род бартов), а точнее область нижнего течения реки Неман, некогда носившее название Русс, или Русса

- Сбор воинов для похода происходил со всего региона (включая Скандинавию и саму Пруссию, конечно), значительная часть вождей войска Рюрика и Олега в были норманнами, и скорее всего, часть профессионального ядра войска тоже были норманны

- Но большинство «рядовых» воинов и прочих людей в составе похода были из решившей переселиться части племени пруссов — те самые «по-руссы», или русы, что жили непосредственно там же, где собирался поход

- По прибытии в ладожский регион, переселившееся племя, может быть, имело обособленное и укрепленное место проживания, прежде чем распространиться вслед за военными силами по всей покоряемой территории

- Все эти люди, включая и наемников всех народностей, получили прозвище «русы», «русь» либо по названию их нового поселения, либо путем искаженного слова «руотси», которым их называли финны

- Только 120 лет спустя, название Русь было принято как название собственной территории, которой правил лично князь Владимир Святославич, и в которой все подчиненные его воле люди считались теперь русскими. Сам князь именовался греками правитель, или предводитель росов

И последнее. Хотя в наше время крайне обострены, во многом искусственно, националистические поиски корней варягов, остается признать, что это проблемы именно наших современников. Перед мечниками-наемниками этот вопрос никогда не стоял. Они представляли собой кипящий котел этносов, где лучший меч был тот, который не ломается, лучший воин, который сильнее и ловче, а лучший командир тот, чьи решения приносят полные ладьи богатств. Поэтому Олафу, Ингварю, Рёрику, Рудольфу, Любомиру и Карлу было до лампочки как и кто их называл, их целью были щедрая зарплата, богатая добыча, тучные земли и яркая, опасная жизнь.